Después de la avalancha de modas importadas, como Halloween, nos llega otra práctica igual de absurda desde Estados Unidos: el llamado Black Friday. Una jornada que no celebra ninguna tradición, ningún valor comunitario, ninguna memoria cultural, sino que representa la apoteosis del consumismo por el consumismo mismo. A diferencia de la Navidad o la Semana Santa, que a pesar de haber sido degradadas hasta convertirse muchas veces en pretextos para adorar al becerro de oro, aún conservan un hilo con su origen religioso o espiritual y permiten a quien lo desee vivirlas con autenticidad, el Black Friday no tiene raíces, no tiene alma, no tiene más sentido que el de estimular la compra compulsiva.

Si lo pensamos con calma, resulta inquietante lo fácil que hemos adoptado en América Latina estas costumbres extranjeras. Somos pueblos con tradiciones riquísimas, con celebraciones propias que van desde lo indígena hasta lo mestizo, con expresiones culturales únicas, llenas de música, danza, religiosidad popular, solidaridad comunitaria. Y sin embargo, con una rapidez sorprendente, hemos abierto las puertas a estas modas foráneas que poco tienen que ver con nuestra historia. Halloween fue un primer síntoma; el Black Friday, una confirmación de que copiamos sin cuestionar. Y lo grave no es copiar, lo grave es copiar lo peor: lo más superficial, lo más banal, lo más vacío de la cultura de consumo estadounidense.

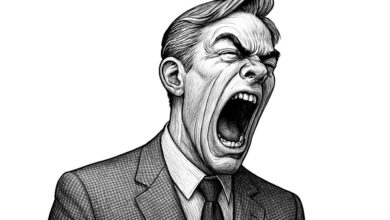

Porque si algo define al Black Friday es esa teatralidad obscena de la multitud corriendo a los centros comerciales, esperando ansiosa la apertura de puertas como si fueran a repartir pan en tiempos de hambre. Pero no: no se trata de pan, ni de medicinas, ni de bienes esenciales. Se trata de televisores de pantalla grande, de celulares de última generación, de electrodomésticos que reemplazan a otros aún en buen estado, de ropa y zapatos que se acumularán en closets saturados. Y lo que más impresiona no es la compra en sí, sino la actitud: esa histeria colectiva, ese frenesí que hace que seres humanos pierdan toda compostura y se abalancen como si estuvieran poseídos por un demonio del consumo.

Claro, es justo reconocer que no todo es irracional. Hay quienes realmente esperan estas fechas para adquirir algo que necesitan y que logran encontrar en oferta genuina. Pero todos sabemos que no es lo común. La mayor parte de esa marabunta compra lo que no necesita, arrastrada por la fiebre del momento, por la presión de “aprovechar” una oportunidad que, en la mayoría de los casos, es más ilusión que realidad. Porque no son pocas las ocasiones en que esos descuentos espectaculares son un engaño calculado: precios inflados días antes para luego “rebajarlos” y venderlos como ganga.

Aquí vale la pena detenerse en algo fundamental: el papel de la publicidad. Se suele decir que la publicidad no vende productos, vende deseos, vende estatus, vende sueños. Y es cierto. El consumidor no corre a comprar una televisión solo porque quiere ver películas; corre porque se le ha inculcado la idea de que “merece” una más grande, más moderna, más cara. El teléfono no se compra por necesidad de comunicación, sino para no sentirse rezagado frente al vecino o el compañero de trabajo. El sistema del consumo no nos trata como personas racionales, nos trata como niños manipulables, nos seduce con imágenes brillantes y nos ridiculiza cada vez que caemos en la trampa. Y lo hace con un desprecio invisible: cada vez que nos convence de comprar lo innecesario, nos está diciendo “imbéciles” en la cara, solo que con una sonrisa amable.

América Latina, con sus altos niveles de pobreza, con sus crisis económicas recurrentes, con la precariedad de sus sistemas de salud, educación y empleo, debería ser un espacio donde se practicara un consumo racional, sobrio, consciente. Sin embargo, somos presa fácil de estas estrategias, quizá porque el bombardeo cultural estadounidense nos llega sin filtro. Televisión, cine, series, redes sociales, influencers: todos difunden el mismo mensaje de que consumir más es sinónimo de éxito, de felicidad, de pertenencia. Y nosotros, con una identidad a veces frágil y con una autoestima golpeada por siglos de dependencia y desigualdad, terminamos cayendo en el espejismo.

Y no me excluyo de esta crítica. Sería falso pretender que uno está siempre al margen. Yo también he sido víctima de ese impulso, de esa compra que después uno mira y se pregunta: ¿realmente lo necesitaba? La frontera entre la prudencia y la necedad no pasa solo afuera, pasa dentro de nosotros mismos. Todos llevamos dentro ese resorte que la publicidad sabe manipular con precisión quirúrgica.

Por eso, más que una condena moralista, este texto busca ser una invitación. Una invitación a detenernos un momento antes de entrar en ese torbellino llamado Black Friday. A preguntarnos, con honestidad, si lo que vamos a comprar es necesario o si solo seguimos el rebaño. Porque cada peso, cada lempira, cada sol, cada peso mexicano o argentino que gastamos en lo innecesario, es energía desperdiciada, tiempo de trabajo perdido, recursos que podrían destinarse a algo más valioso.

Si logramos, aunque sea por un instante, desconectar ese resorte automático, tendremos la oportunidad de liberarnos de la trampa. De bajarnos del carro repleto de esclavos felices del consumo. De evitar ser el burro que persigue la zanahoria, el toro que embiste el capote o el pájaro que se estrella contra el espejo.

Consumir menos, pensar más. Ese sí sería un ejemplo digno de imitar, no importado desde el norte, sino nacido desde nuestra propia dignidad latinoamericana. Y en ese gesto pequeño, en esa resistencia íntima frente al frenesí del mercado, quizá encontremos la semilla de una verdadera independencia cultural.

Jesús Alberto Erazo Castro